Abraham Esau Inostros Vigil

Preparatoria 8

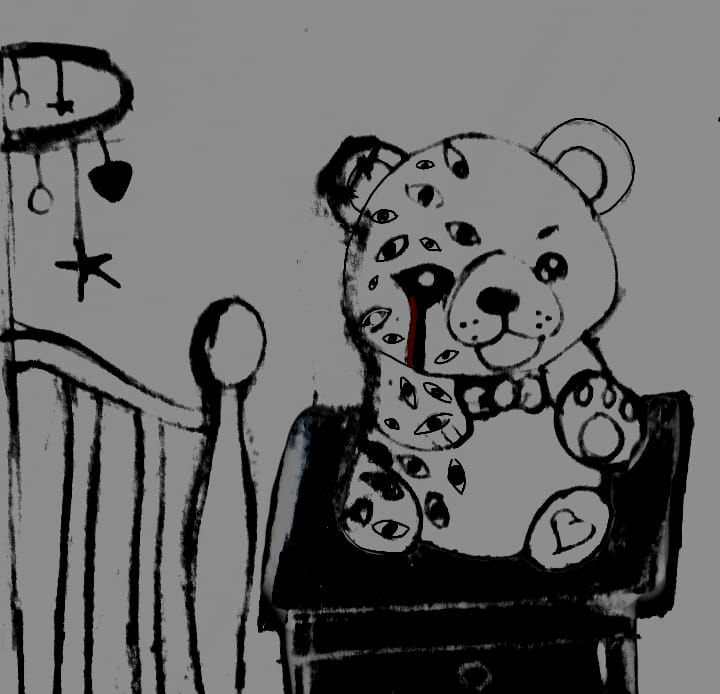

Lo miré a los ojos: su odio, rencor y miedo me atemorizan

hasta los huesos. Por eso decidí apartarme del espejo.

Abraham Esau Inostros Vigil

Preparatoria 8

Lo miré a los ojos: su odio, rencor y miedo me atemorizan

hasta los huesos. Por eso decidí apartarme del espejo.

Mariana Macías Rosado

Universidad de Colima

Me he rendido ante Dios, como he sucumbido a los vicios. Todo a mi paso, todo a mi alcance. Pero ellos no me alcanzan, nada me llena, nada me satisface.

El mundo tan abierto, tan dispuesto, hasta el instante en el que mi puerta se abre, que es cuando la suya se cierra. He disfrazado de introspección la

agotadora y peligrosa crisis existencial, que acecha y corroe, derrumba el futuro.

He escrito tan poco porque he vivido lo mínimo, acobardada de mis deseos,

asustada de mis ambiciones, que el presentarme como escritora es

estúpidamente fraudulento.

Tan grande para intentar, pero tan joven para olvidarme de vivir, que me he encontrado en un agujero de particularidades adolescentes, decorado con experiencias no alcanzadas y posibilidades atascadas, que pretendieron

disfrazar con su nostalgia, la putrefacción de mis oportunidades.

¿Por qué no me alcanza la vida? Deseando escribir poemas, solo garabateo planes.

Adán Meza Álvarez

*Docente de Asignatura B en la Preparatoria No. 15 del SEMS; Jefe del departamento de

Comunicación y Aprendizaje; Responsable del Programa de Fomento a la Lectura y Expresión

Escrita. Aficionado a la lectura y a la escritura creativa, ha publicado un par de cuentos en la

antología Mar de voces del SEMS.

Expresarse a través de la literatura es una de las tantas formas de crear arte, el

escritor, en este caso, moldea las escenas para dar su propia perspectiva de ciertos

hechos. Ninguna palabra es casualidad, cada una encuentra su espacio exacto en la

hoja para contar lo que se desea. Cada palabra al ser decodificada por el lector crea un

momento de complicidad silenciosa, con sensaciones atmosféricas, emociones

envolventes, generando un goce estético único. La literatura es, pues, la razón, el sentir

y la habilidad filtradas de manera fina, guiando así, la imaginación del lector en

dirección a lo más sensible: lo más doloroso…, lo más bello de un instante de la vida.

Esas emociones, atmósferas, sensaciones ya viven en cada persona, lo que

diferencia a un individuo común de un escritor, es que este se atreve a

desmenuzarlas por medio del lenguaje, letras ancladas sobre el papel,

corrientemente acompañadas de risas, asombro o marcas de algunas lágrimas.

En esta edición de la revista, conoceremos la esencia del buen realismo,

autoficción con marcos tan variados como el seno familiar; los pasillos de un tren

en movimiento; la oscuridad de la noche; las aulas de una escuela, o lo insólito del

deseo expresado sobre una cama. En estos espacios se develan historias que

transitan por la desesperación de una madre al ver que su hija abrió un sitio para

adultos; el arrepentimiento por una vida sin faltas; la incertidumbre del porvenir o

el conflicto interno desatado por una crisis existencial a temprana edad.

Los personajes, por otro lado, van desde una mochila representando la tensión

cotidiana de la vida escolar; viajeros en altamar viendo el océano como única salida

de sí mismos; amantes en un deseo que los lleva a los límites de lo posible; hasta a

un personaje ensimismado, cuyo único mérito aparenta ser la valentía de expresarse

frente a una hoja de papel.

En cada uno de estos textos encontrarás el vaivén emocional de un estudiante

del SEMS, creando literatura.

El querer enunciar es la motivación primaria para deslizar el lápiz sobre el papel o para ejercer un golpeteo en el teclado, en la acción de verterse a sí mismo entre el texto y su significado subyacente. Tenemos en la literatura (por su forma artística) la motivación de expresar, desde una experiencia estética, lo que percibimos en el contacto continuo a través de nuestra distintiva percepción.

Las palabras que surgen del trazo o del tintineo en la pantalla son capaces de delatar las circunstancias que atravesamos en ese preciso periodo de tiempo de la redacción. Escribir atravesando la denuncia es un acto que requiere de mucha valentía, no sólo porque implica reconocer y afrontar las complejas situaciones a las que nos enfrentamos, sino que significa compartir las propias reflexiones con posibles lectores del mismo contexto.

En las siguientes páginas encontramos las voces de los y las jóvenes que se atrevieron a escribir, en varias o pocas líneas, sobre lo que implica ser parte de nuestra sociedad actual. Abordar temas como los estándares de belleza poco realistas, los impuestos sociales sobre la edad, la marcha del tiempo, la soledad, los feminicidios o los trastornos mentales requiere de una sensibilidad que cada vez se pierde con la normalización de lo lacerante, en la impasibilidad.

Incluso los textos que juegan con las estrategias para descolocar al lector también tienen un papel muy importante al momento de restituir las fórmulas a las que estamos acostumbrados o a las que nuestras mentes reconocen como confortantes.

Escribimos con lo que atraviesa nuestra mirada porque nos apropiamos de lo que sentimos y subrayamos sobre aquello de lo que nos apropiamos. Para los y las autoras, este tipo de narraciones funcionan como un medio efectivo para externar los sentimientos de intranquilidad que descubren en su propio reflejo y en el de los demás.

En conjunto, cada autor nos invita a cavilar sobre lo que ocurre en las calles, en sus propias casas, en sus relaciones, en sus mentes y a redescubrir, desde su literatura, aquello a lo que también se enfrentan día a día.

Itzel Alejandra Ledezma González*

*Estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado como moderadora y formó parte del comité en el Café Literario CUCSH. Cuenta con una publicación en el número 14 de la revista Aportes Académicos P5.

José Antonio Canseco Briceño

Preparatoria 15

¡Ya te dije que callaras a ese mocoso! Perdóname, cariño, pero no se calla, tiene hambre, no ha comido. ¡No es mi problema, lo callas o yo lo callo de un chingadazo! ¡No, no! Te prometo que ya se va a callar. Ya ves, mi niño, ya hiciste enojar a papá, por favor, ya deja de chillar.

Decía aquella loca meciendo a un niño putrefacto, frente al cuerpo destripado y agusanado de su esposo.

Ernesto Gabriel González Santiago

Preparatoria 7

-Hagamos amor, no guerra.

El congreso asintió y empezó a desvestirse.

Yhoalibeth Estrada Flores

Preparatoria 8

Cuando seguí la luz al final del túnel y llegué al cielo, comprendí por qué Lucifer se había revelado.

Mariana Soto Almaguer

Preparatoria Regional de Santa Anita

Entonces decidí ser mujer, enfrentarme a mi padre, a los insultos en las calles, a los que no aceptaban llamarme por mi nuevo nombre… Meses después fui masacrada, encontrada en las espesas y heladas aguas de un lago.

Mariana Soto Almaguer

Preparatoria Regional de Santa Anita

Apenas hay una ventana, la habitación es demasiado pequeña para todas nosotras. Huele a sudor, a sangre, a miedo. Veo rostros desamparados, agonizantes; yo sé que nuestros padres nos buscan, pero no estoy segura si algún día nos encontrarán.

Ernesto Gabriel González Santiago

Preparatoria 7

Suena el teléfono, tardan en contestar. Contestan.

—Hola, cariño. ¿Qué puedo hacer por ti?

—Buenas noches, lo siento por la hora.

—Ningún problema, tú sabes que estoy para ti. ¿Qué necesitas hoy?

—Algo rápido, por favor. Necesito —se interrumpe— sacar todo este estrés. Es demasiado.

—¿Te veo donde siempre?

—Sí, por favor. Estoy solo.

—No tardo nada, corazón.

Cuelga el teléfono. Se ve al espejo, desnudo. Hace un gesto, finge otro. Se viste con lo que tiene a la mano; no mucha ropa limpia, tampoco bonita para salir. No la necesita.

Suelta perfume sobre él, da vueltas para impregnarse. Tiende la cama, esconde las manchas con las almohadas y las botellas bajo el edredón. Sale a la sala, que no está mucho mejor. Se deja caer en el sillón; no hay lo suficiente para limpiar, está bien.

Ve el reloj; casi medianoche. Toma su cartera, revisa el dinero; la cuenta será cara, pero lo necesitaba más que nunca. Abre la ventana a la fea y poca alumbrada calle; agrega otro billete de 100 al bonche.

Tocan a la puerta. Suspira hondo, cae en lágrimas y la deja pasar.

—Buenas noches, Arturo. —Le da un abrazo rápido y cordial. —¿Cómo has estado desde la última vez?

—Nada bien. Lo siento por la hora.

—Para eso estoy, cariño, no te preocupes y ponte cómodo. ¿Retomamos?

—Sí, por favor.

Llora otra vez.

Saulo Isaac Toriz Ramírez

Preparatoria de Tonalá

Hoy es su cumpleaños. Cumple 18 años. Se supone que es un día especial, un día de celebración, un día de transición. Se supone que deja atrás la adolescencia y entra en la edad adulta. Se supone que tiene que estar feliz.

Pero no lo está, no le apetece ir a la fiesta que le han organizado sus padres. No le apetece ver a sus familiares que le felicitaron con falsedad y le harán regalos que no quiere. No le apetece ver a sus amigos, que le animarán a beber y a bailar y a divertirse. No le apetece ver a su novia, que le besará y le dirá que le quiere y que le espera una noche de pasión.

No le apetece nada de eso. Lo que le apetece es quedarse en su habitación, escuchando música, leyendo libros, jugando a videojuegos. Lo que le apetece es seguir siendo un niño, seguir siendo inocente, seguir siendo libre. Lo que le apetece es no crecer, ni madurar, ni cambiar.

Pero no puede, tiene que ir a la fiesta. Tiene que sonreír y agradecer y fingir. Tiene que beber, bailar y divertirse. Tiene que besar y amar.

Tiene que ser un adulto. . .Y lo odia.

Lucero Contreras Lizaola

Preparatoria 9

La situación estaba fuera de alcance y yo no podía soportarlo.

Mi padre pronto llegaría y yo no podía dejar de pensar en los sentimientos que tendría de ahora en adelante. Podría estar decepcionado, enojado, triste… no lo sabía. No podía soportar ni una pizca de algunas de esas emociones, no de él. Su deber era amarme e idolatrarme, y el hecho de que no lo hiciera me generaba más incertidumbre que saber el lugar a donde iría a parar después del veredicto final.

Todos esos hombres disfrazados no paraban de mirar mis manos y hablarme, solo que yo no podía escucharlos por el irritante pitido que no paraba de escucharse en mis oídos, junto con las luces cegadoras, irradiadas de sus bestias metalizadas.

Padre llegó después de dos horas de espera. Sus ojos ya no eran esos dulces que me miraban cuando era niña. Ahora lo único que había era decepción, enojo y tristeza de lo que su hija se había convertido.

Sentía que en cualquier momento mi paciencia explotaría y terminaría haciendo caso a las voces dentro de mi cabeza, aquellas a las que mi doctor les tenía tanto horror e intentaba deshacerse de ellas cada día con las extrañas cápsulas coloridas que me hacía tragar en cada almuerzo.

Los ojos de mi padre empezaron a oscurecerse hasta que fui encerrada en una cárcel oscura y fría. Mis gritos eran insonoros y el aire de mis pulmones se estaba acabando de manera abrupta.

De pronto sentí cómo alguien me sacudía con desesperación; eso me hizo despertar de mi horrible pesadilla y volver a ver los hermosos ojos azules de mi padre que me miraban con preocupación, consecuencia del arduo cariño que tenía hacia mí.

Entonces toda la neblina se desvaneció. Eso jamás había pasado, yo nunca me habría dejado llevar por mis instintos. Nadie nunca me descubriría; yo siempre era muy hábil a la hora de desaparecer los cuerpos en la comida de mi padre.

Yhoalibeth Estrada Flores

Preparatoria 8

Ansío verte, amor mío. Camino apurado con flores en mano y tu rostro en mi mente. Cargo conmigo las tantas cartas que te escribí la noche anterior. Miro mi reloj, apresuro mi paso; no quiero llegar tarde a nuestro encuentro.

Logro ver a lo lejos que apenas están abriendo las puertas. Había llegado justo a tiempo, siempre me gustaba ser el primero en entrar al cementerio.

Luis Fernando Silvestre Romo

Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos

Inspirado en: La leyenda del Hombre Lobo

Las garras de plata se veían escritas en el horizonte del frío río que reflejaba la luna, muestras de la violencia de esa… cosa que ya no se podría considerar un humano. Aullidos de desesperación se escapaban de la ya deformada boca de ese hombre, prisionero de su propio cuerpo. Brumosos y grises pelajes brotaban de sus pieles, tornándose por completo en una extrañamente sebosa pero suave melena que se exaltaba a través de su ya más que deformada espalda.

—¡Annye! —exclamó el hombre con una desesperación completamente incalculable.

La chica veía a su pareja con horror ante lo que sucedía. La cita que habían tenido después de ese baile de graduación se había hecho polvo. Su rostro se había llenado de pánico ante la metamorfosis de su cita. Sus pies comenzaron a actuar instintivamente y daban unos pequeños pasos hacia atrás, en dirección al auto. El sonar de las hojas se veía acompañada ante el crujir de los nuevos y filosos colmillos del chico; sus dientes caían en una armonía raramente agradable, dejando el paso para sus nuevos molares.

El joven extendió su mano en dirección hacia su cita en señal de auxilio. Lo peor comenzó cuando las plateadas garras salieron de forma siniestra ante el rechinar de sus dientes; su mano se llenó de pelaje ante los ya dorados y afilados ojos del chico. Esa fue la gota que terminó de rebasar el vaso.

El pánico llenó por completo a la joven, la cual se dio la vuelta y comenzó a correr con todas las fuerzas que sus delgadas y plásticas piernas le permitían. El palpitar de ambos corazones se llevaron a lo unísono, uno lleno de los más primitivos instintos humanos, esos que solo están hechos para garantizar su supervivencia; mientras que el otro…

El “hombre” se abalanzó de forma salvaje a la rubia, atrapándola tal cual un gato a un ratón. Los brazos de la chica se alzaron para protegerse, al mismo tiempo que los gritos se escapaban de su pequeña y maquillada boca. Saliva caía hacia el rostro de la fémina a su vez del frío y lento respiro de… la muerte.

Las garras cortaron sin piedad la suave piel de la chica. Sus fauces comenzaron a arrancarle la cara, la sangre llenaba y se secaba en las hojas del prado. Los gritos se hacían más agudos a la vez que se ahogaban aún más. Los colmillos se dirigieron al cuello de la chica, rompiéndose en el proceso. Las plateadas uñas se habían encargado de deformar el cuerpo de la chica, a su vez que los gritos se apagaron en el acto. El hambre hizo el resto del trabajo.

Al final de todo, en la lejanía, solo se podía escuchar un suave y fuerte aullido ante el alumbrar de esa luna de plata.

Cristofer Isaac García Lozano

Preparatoria 11

Bajo la sombra protectora del roble centenario, Clara descubrió un tesoro olvidado: un antiguo reloj de arena. La madera desgastada y la delicada curvatura del cristal sugerían historias silenciadas por el tiempo. Al dar vuelta al reloj, la fina arena dorada comenzó su descenso, creando un espectáculo visual que la hipnotizó.

Cada grano de arena era un recordatorio tangible de la fugacidad del tiempo. Mientras observaba el constante flujo, Clara se sumergió en una profunda reflexión. En ese pequeño cristal se tejía la esencia de la existencia, la danza efímera de los momentos que se desvanecen como hojas al viento.

A medida que los granos descendían, Clara se vio transportada a su propia línea temporal. Recordó momentos de risas compartidas, lágrimas derramadas y amores perdidos. Cada grano representaba una elección, una oportunidad, un suspiro en el vasto lienzo de su vida.

El roble, testigo silente de incontables días y noches, parecía compartir su sabiduría ancestral con Clara. Mientras la arena seguía cayendo, se dio cuenta de que no estaba atrapada en una carrera contra el tiempo, sino que estaba participando en una sinfonía eterna, una coreografía única que solo ella podía ejecutar.

El murmullo del viento entre las hojas añadió una melodía suave a la narrativa visual del reloj de arena. Clara se sintió conectada con la naturaleza, con la esencia misma del tiempo que se deslizaba como un río constante.

Al finalizar la última danza de la arena, Clara experimentó una profunda calma. Había entendido que, si bien el tiempo podía parecer efímero, su impacto perduraba en las huellas que dejaba en el alma. Guardó el reloj de arena con reverencia, agradecida por el recordatorio de que cada momento, aunque fugaz, contribuía a la riqueza inmutable de su propia historia.

Bajo el roble centenario, Clara se levantó con una renovada apreciación por la danza del tiempo y con la determinación de vivir cada instante con plenitud, sabiendo que su propia historia se entretejía en la vastedad del tiempo que fluía como arena dorada en un reloj olvidado.