Allá en el camellón, los pájaros peleaban. Era la hora en la que buscan su lugar en las ramas de los grandes árboles. El ruido lo despertó. Desconcertado, abrió los ojos y buscó aquello que le faltaba. Se sentó y vio una espalda morena. Lo había encontrado, era él. Descubrió que se había quedado dormido y lo había despertado aquella guerra del camellón.

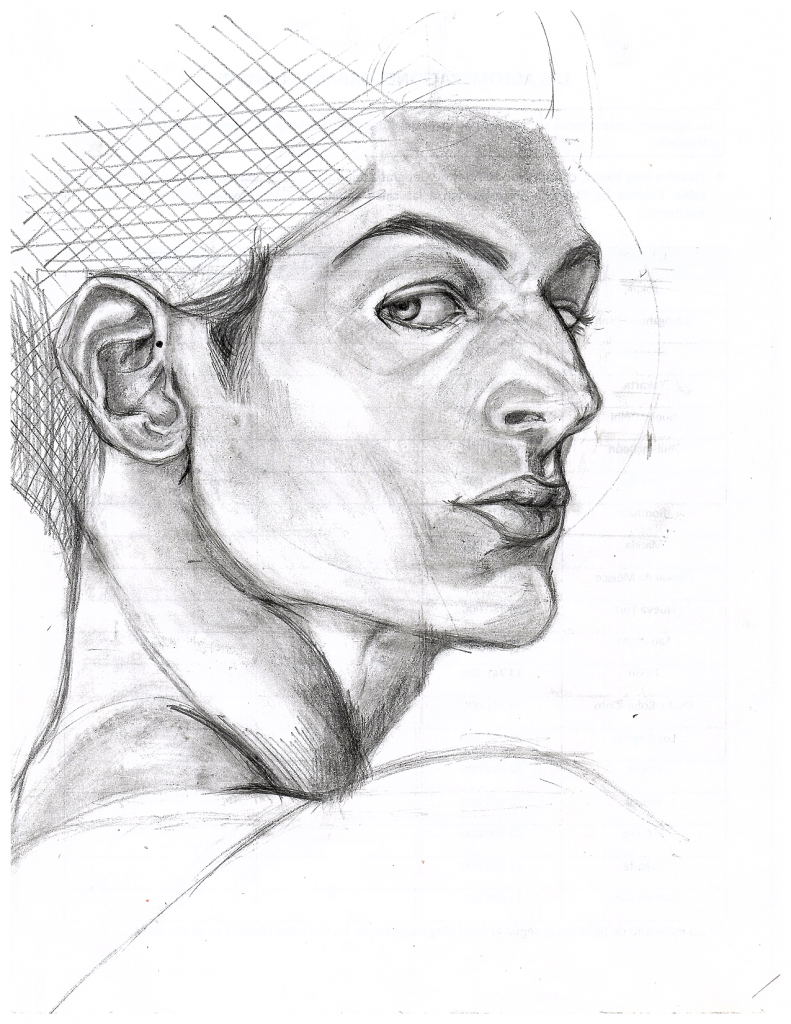

Olía a cigarro, pues quien estaba afuera tenía esa manía: solo fumaba después de un orgasmo y solo abría el balcón después de haberse acabado mínimo cinco cigarros, como si quisiera que todo el lugar se impregnara con el olor hasta la siguiente ocasión, pues no diario ocurría aquello. Así era él, un hombre serio y callado, de cejas espesas e inexpresivas y unos ojos del mismo color que su piel. Lo vio recargarse, sin camisa, solo con el pantalón de vestir.

Volteó y sobre la mesita de noche estaba el pasaje, justo donde lo había dejado. El único cambio era que alguien le había puesto un cenicero encima. Al instante supo que eso lo había hecho la persona que miraba por el balcón, pues entraba un viento cálido y constante que hacía estremecer tanto a puertas como a ventanas en sus marcos.

Salió descalzo y pisó unas flores secas de la bugambilia que susurraba ahí, en una maceta. A su encuentro, el otro giró la cabeza y notó la incomodidad en los pasos del otro. Rápido, se inclinó y le indicó sin pronunciar palabra que se apoyara en él para que pudiera sacudirle la planta del pie.

—Hoy están particularmente ruidosos —le dijo el afectado, a la par que le pasaba el brazo por el hombro. El otro calló unos segundos, daba golpecitos al pie mientras comprobaba si la afirmación era cierta.

—Suenan igual que siempre. Ya está.

Se irguió, volviéndose evidente que era más alto que su acompañante, por lo que este tuvo que apartar su brazo. Ambos se recargaron en el barandal. Uno miraba al frente y el otro no le apartaba los ojos, mientras sonreía, pensando en la calidez de sus hombros.

—Mi madre decía que cuando están así es porque están rezando —mencionó sin voltear la mirada.

De pronto se sintió ridículo y giró la cabeza al lado contrario del ahí presente. La pregunta: “¿te refieres a cuando eras Germancito?” vino con una mirada retadora y tierna. “Tú sigues siendo un Chemita”, fue la respuesta del hombre alto. Chema, sorprendido, rio. Quiso abrazarlo y lo habría hecho, pero dudó unos segundos. Cuando se decidió y dio un paso al frente, escuchó la campana de una bicicleta justo debajo de ellos.

—Buenas noches, señor Germán —dijo Vicente, el repartidor de la tienda de abarrotes. El bien intencionado saludo fue correspondido por las manos levantadas de ambos. También fue una señal para que Germán diera media vuelta y entrara, dejando a un Chema pensativo. Las últimas aves peleaban por un lugar en las ramas, gorjeando cada vez más despacio, pues el sol ya casi se había ido.

Después de unos segundos, Chema siguió los pasos de Germán mientras, en la calle, las farolas se iban encendiendo una tras otra.

Al entrar, cerró las puertas del balcón tras de sí. Recordó que debía tomar un camión y levantó la muñeca para ver la hora, iba retrasado. En media hora ya estaba bañado, cambiado y con todas sus cosas en la maleta. Tomó el pasaje de la mesita de noche y se dispuso a irse. Llegando a la puerta, Germán lo llamó y este se giró conteniendo la sonrisa, pues era lo que quería. Lo vio todavía sin camisa y sintió cómo su mano se posaba en su cachete, acariciando con los pulgares su mejilla sonrojada. Lo besó, y al separarse, se vieron a los ojos, sonriendo. Después se abrazaron; sintió que parte de él se quedaba en ese abrazo, pues había sido más largo de lo usual en cada partida.

Se despidieron ahí, separados por el marco de la puerta. Chema caminó, inclinado por la maleta que insistía en cargar. Bajó los tres pisos y se dirigió al lugar de donde partiría su camión, pensando en el inusual abrazo, al tiempo que un ruido blanco le molestaba cada vez más.

Llegó a tiempo a la estación y quiso fumar al aire libre antes de subir; caminó hacia un guayacán cerca, soltó

la maleta y recargó la espalda en el árbol. De su chaqueta sacó un cigarro sin filtro y una caja de cerillos. Temblaba; le costó tres intentos lograr encender el cigarro.

Poco a poco empezó a recorrerse y, cuando estuvo atrás del todo, el llanto le vino de un modo en el que ya no pudo mantenerse de pie. Tuvo que encogerse sobre sí, dejando caer el cigarro y llevándose las manos a la cara para intentar cesar su dolor. Debajo de ese guayacán y de la luz amarilla de la farola, entendió el significado de aquel abrazo.

Dos semanas estuvo en su ciudad natal. El día que llegó, culpó al viaje de su callada actitud, excusándose de que las curvas y el cansancio lo habían dejado en ese estado. Al segundo y tercer día, siguió usando la misma excusa; al cuarto al menos ya lo veían salir de la habitación. Su madre le dijo a sus hermanas que parecía de esos zopilotes que quedan mensos después de una pedrada, y entre todas hablaron con su padre, quien lo quiso llevar a tomar algo para que, entre hombres, le compartiera qué pensamientos lo atormentaban en las noches, a tal grado que se sentaba en el borde del pozo, y que hasta a la perra Sorulla ignoraba. Comía lo que le servían, pero por voluntad propia no estiraba la mano ni para tomar un pan dulce de la canasta.

Así fue hasta que llegó el día de su regreso. Su madre le encomendó solucionar lo que había dejado pendiente allá en la otra ciudad. Le dijo que lo amaba y que lo esperaría a su regreso, ya fuera platicador o callado. Subió al camión y se durmió en cuanto sintió el motor encenderse.

Seguía medio dormido cuando llegó al mismo lugar de donde semanas antes había partido. Bajó, tomó su maleta y volteó a ver aquel árbol amarillo, casi invisible, pues la farola había dejado de funcionar.

Se encaminó hacia donde debía. Caminaba, de prisa, lamentándose de no haber escuchado a los pájaros del camellón, pues la noche había llegado hacía ya unas horas.

Subió al tercer piso y tocó. Mientras esperaba, vio cómo una fila de hormigas se adentraba en una maceta. Se abrió la puerta y Germán salió, sorprendido. Preguntó que qué hacía ahí y que por qué no había llamado para avisar. Chema se excusó diciendo que solo quería un lugar para dormir y que era lo que estaba más cerca. Se cerró la puerta y la maleta quedó arrumbada en algún lugar de la oscuridad. Ambos fueron directo a la cama y se acostaron. Desde que se abrió la puerta Chema había notado el olor a cigarro, pero solo al estar en la cama notó también un dulce perfume de mujer que lo maldecía.

Entre tibias caricias, recargó la cabeza en su pecho, con la oreja bien pegada. Escuchó su corazón y por unos segundos le rogó a Dios que nunca se detuviera. Tenía la certeza de que su amor era correspondido, pero solo Dios y ellos sabían qué se interponía.

No quiso ocultar las lágrimas que salían, tampoco ocultó su amor. A pesar de estar muy adentrado en su sueño, seguía apretando con fuerza la mano del otro contra su cachete, a sabiendas de que al día siguiente iría a comprar otro pasaje.

José Rodrigo Escobedo Sandoval

Preparatoria 15